パセリの栽培は簡単です。

2年草なので一度植え付けると長く栽培できるのですが、正直パセリばかりたくさんあっても?って感じです。

パセリの育て方【パセリはプランターや鉢で栽培orトマトのコンパニオンプランツ?】

家庭菜園でパセリを栽培する場合は、6号くらいの植木鉢で一株、またはプランターで栽培するのが良いでしょう。

植木鉢で一株栽培するだけでも十分でさらに、種も簡単に採取できるので、ぶっちゃけ飽きるまで、栽培できますよ。

株が増えてきたらトマトの脇にコンパニオンプランツとして植えてあげることもできますよ。

本日はご訪問ありがとうございます。このサイトが面白いなと思った方はブックマークなどして、ほかの記事もご覧いただけると嬉しいです。ここからは本題の記事【パセリの育て方】をお楽しみください。

パセリの育て方【家庭菜園の予備知識編】

パセリの育て方【栽培の基本情報】

| 野菜の種類 | 科目 | 適正土壌酸度 | 株間 | 連作障害 | 栽培難易度 |

| パセリ | セリ科 | ㏗6.0~㏗6.5 | 株間20㎝~40㎝ | なし | ★☆☆☆☆ |

パセリの育て方【栽培の概要】

| 日照条件 | 日なた 半日陰 |

| 生育の適正気温 | 15℃~20℃ |

| 発芽温度 | 20℃から25℃程度 |

| 水やり | 乾燥に弱い野菜で、乾いたらたっぷり水やりしてあげる |

| 肥料 | 少なめ 少量をこまめに与える |

| 種まき時期 | 4月頃から6月頃 |

| 植え付け適期 | 5月頃から7月頃 |

| 収穫時期 | 8月~翌年の5月頃まで |

| 定植から収穫までの期間 | 30日前後 |

| 開花から収穫までの期間 | 開花前に収穫 |

パセリの育て方【植物の概要】

| 名称 別名など | パセリ コリアンダー パクチー イタリアンパセリ |

| 科目属名 | セリ科オランダゼリ属(ペトロセリウム属) |

| 原産地 | 地中柿沿岸地域 |

| 分類 | 2年生 |

| 樹高 | 50㎝~80㎝くらい |

| その他特徴など | 耐寒性がある 冬場は一時休眠する |

パセリの育て方【家庭菜園の実践編】

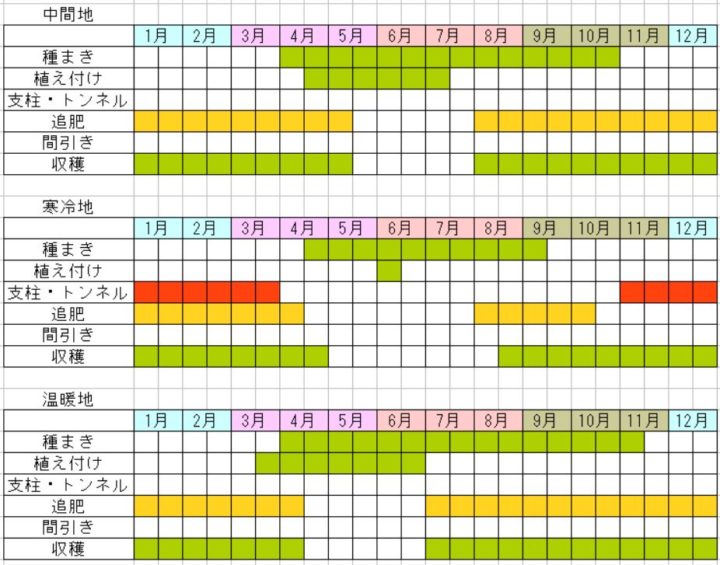

パセリの栽培カレンダー

パセリの土と畑作り

苦土石灰や消石灰は必要?

土壌適正酸度は㏗値6.0~6.5と弱酸性の土壌を好みます。

石灰は必要です。

栽培の2週間くらい前までに苦土石灰や消石灰をまいて中和しておきましょう。石灰の量は地面全体に軽く振りかけるまたはかぶせる程度でOKです。

家庭菜園のマメ知識 石灰と化成肥料について

消石灰や苦土石灰は植え付けの2週間前までに施肥してください。石灰の中和と同時に化学肥料をまいてしまうと土の中で化学反応を起こして作物の成長に影響を与える可能性があるので、早いうちにまいておきましょう。

堆肥と元肥を与えて土を耕しておきましょう

定植の7日くらい前までに土に堆肥として牛糞や鶏糞、豚糞などを与えてよく耕して、化成肥料を使う場合は元肥として10-10-10や14-14-14などの化成肥料を一株に対して1握り程度まぶしておきましょう。

元肥とは定植前に施す肥料のことで、同じ肥料でも堆肥とは土に栄養を与えてふかふかな土を作るのに適した肥料のことを指します。牛糞堆肥は土をふかふかにしてくれる堆肥としての特徴が強く、鶏糞は堆肥としての力はあまりありませんが、肥料分を多く含んでいます。豚糞堆肥はある意味万能で堆肥としても元肥としても大変有効な肥料です。

畑で栽培する場合は畝を作って水はけを良くしておきましょう

堆肥を入れてよく耕したら幅60cm~70cm高さ10cmほどの畝を作ります。畝を作ると水はけがよくなります。

畝ができたらマルチを敷いておきましょう

家庭菜園の豆知識 マルチの効果について

畑で栽培する場合黒色のマルチを敷いておくと地の温度を上げてくれるので定植後の成長が促進されます。また黒マルチは光を通さないので雑草の繁殖を防いでくれます。値段は少し上がりますが色がシルバーのマルチもあり、こちらはアブラムシなどの光るものを避けて行動する一部の害虫の接近を予防する効果があります。

土の跳ね返りによる病気の侵入を防いでくれるのでマルチは有効で、さらに放置しておくとすぐに雑草が生えて手に負えなくなるので黒マルチは必須です。

パセリの場合栽培期間が長いのでマルチをしておくと雑草の繁殖を抑えることが出来るので便利です。追肥や土寄せの時には植穴のマルチを少し広げて対応してください。

パセリの種まき

ポットに蒔いて苗を作る場合

種まきはポットなどに5粒から6粒ほど播き、軽く土をかぶせておきます。

パセリは、十分気温が上昇していないと発芽しません。また、好光性種子のため、光がなければ発芽しません。土を軽くかけるぐらいにして日の当たるところにおいて発芽させるのが大切です。

また、発芽まで、水分を切らさないように注意してください。

直接畑の蒔く場合

畑に直接蒔く場合は点蒔きしてください。点蒔きする場合は20㎝~25㎝くらい株間を取って1か所に5粒から6粒程度蒔いていきましょう。

プランターで栽培するときは点蒔き

プランターで栽培する場合は株と株の間が15㎝~20㎝程度になるように点蒔きすると良いでしょう。1か所に5から6つ程度の種をまいて、間引きながら最終的に1本にしていきます。

パセリの植え付け

苗の定植方法は基本的にその他の野菜と同様と考えてください。

植穴をあける

苗の定植はポット苗植え付け用の器具や球根植え付け用の器具を使うと簡単です。

器具を使ってポットとだいたい同じ深さの植穴を作って植え付けます。

植穴に水を入れる

苗を植え付ける前に植穴に水を入れて畝にある程度水分を浸透させておきましょう。適当な量でOKです。

こうしておくと定植後の苗が根張りしやすくなります。

株間についての豆知識

株間は野菜を植え付けるときに悩む要素の一つです。株間は野菜の特性によってさまざまで、だいたいはその野菜の成長の仕方や草丈、横にどれだけ広がるかによって変わってきます。

植物の根張りの広がり具合は、地上での広がりがそのまま地下でも展開されていると考えてよいとされています。要するに地上で横に広がっている枝の先端と同じあたりまで根が張っているとゆうことだそうです。

パセリの株間

バジルの株間は20㎝から30㎝程度です。③プランターでは15㎝~20㎝くらいです。

パセリの植え替え

パセリの植え替えには注意が必要です。

パセリは直根性の野菜で、ニンジンのような1本の長い根があります。カブがあまり大きくなってからは植え替えしないようにしてくください。

パセリの追肥と土寄せ

草丈が20㎝くらいに成長したころから追肥してください。

土寄せは追肥の時に実施すると良いでしょう。

1回目の追肥と土寄せ

追肥量とタイミング

一回目の追肥は、草丈を見て15㎝くらいになったころに行います。一株当たり化成肥料や鶏糞などを軽く一握りくらいを目安に株元に施肥して、軽く土寄せしておいてください。

土寄せ

一回の追肥量と同時に土寄せして土になじませておきます。

2回目以降の追肥と土寄せ

1回目の追肥と同じ要領で2週間に一度程度の割合で追肥と軽く土寄せしていきます。

パセリは次々に葉をつけていきます。肥料を切らさないようにしてください。少量の肥料をこまめに与えてください。

注意*

窒素系の肥料が多くなりすぎると、アブラムシなどの害虫が付きやすくなるので、肥料の与えすぎには注意してください。化成肥料が多く有機肥料の少ない土では、香りや品質が落ちるといわれています。

パセリの水やり

畑や庭先での栽培の場合は、基本的に水やりは必要ありませんが、パセリは乾燥に弱いので夏場の乾燥には気を付けてください。プランター栽培の場合は表面が乾いたらたっぷり水やりしてください。

パセリの収穫

葉が茂りだして、ある程度大きくなったら、株を真上から見て、中心にある生長点を残して、株の外回りの葉から順に収穫していきます。

すべての葉を収穫してしますと、光合成ができなくなるので、株の成長のバランスを見ながら収穫していきます。しばらくするとまた、葉が茂りだしますので、収穫は何度もできます。

パセリの害虫

以外ですがパセリは害虫被害にあいやすい野菜です。栽培期間が長いので注意しましょう。

つきやすい害虫をご紹介します。

アブラムシ

アブラムシは春から夏の終わりごろまでに飛来して繁殖する害虫で、ほとんどの野菜に被害を与える害虫の代表的存在です。小さな個体が群集している様子がものすごく気持ち悪いと感じる方が多いと思います。

アブラムシの駆除方法

アブラムシにもたくさんの種類がいて葉や茎からエキスを吸引し、ウイルス性の病気を媒介するので駆除が必要です。

テントウムシの成虫はアブラムシを食べる益虫ですが、テントウムシがいることはアブラムシもいるということになるので注意してください。

無農薬で栽培する場合はガムテープで除去したり、牛乳を散布して窒息死させたり、木炭や竹炭を作る際に発生する煙の成分を冷却して得られた水溶液である木竹酢を散布したり、黄色い粘着力のある札を作物にぶら下げたり、銀色のマルチや光テープで囲ったり対処の方法はたくさんあります。

手に負えなくなって薬剤の散布を考える場合、アーリーセーフが有効です。

パセリにはアーリーセーフ対応しています。どうしても被害がひどく、薬品を使う場合は適量散布してください。

アブラムシ駆除のお方法は別の記事に詳しく記載したいと思いますのでそちらの記事を参照してください。

ヨトウムシ

アブラナ科の野菜が好物のヨトウムシですが、アブラナ科だけでなく多くの野菜を食い荒らします。

蛾の幼虫ですが昼間は株もとや土中に潜み、夜になると地上に現れます。だいたいは茶系の芋虫で中型から大型です。3㎝くらいから6㎝くらいのところでしょうか。

上の写真はさなぎです。見つけたら捕殺しておくと良いでしょう。

ヨトウムシの駆除方法

昼間は土中にいることが多いので駆除するのが難しく、また姿が見えないので出没していることすら気づかないことすらあるくらいです。見つけ次第捕殺することがおすすめです。虫の姿がないのに葉が虫食まれている状態を見たら土中にヨトウムシが潜んでいることをまず疑ってください。

ネキリ虫

昼間は土中に潜んで夜になると地表に出てきます。地表の茎をかじっ足り食いちぎったりする害虫です。

ネキリ虫の駆除方法

耕しているときや掘り返しているときに出てきたら捕殺しておきましょう。被害が確認されたときはカブの周りを掘り返して出てきたら捕殺します。

薬品で予防する場合は、ネキリべイトが対応しています。

ハダニ

ハダニはコナジラミやアブラムシと同様に葉の裏などに寄生して樹液を吸引する害虫です。梅雨明けから夏場に多く繁殖して被害を与えます。非常に小さく単体では見つけにくいのですが、数が増えてくると白くカスリ状に見えるので、この時点で被害に気付くことが多いので予防しておくことが大切です。

ハダニの除去方法

ハダニ予防にはアーリーセーフが有効です。

パセリの病気

いくつかの病気や生理障害ありますがここではかかりやすい代表的なものを記載することにします。いずれの病気もかかってしまってからの対応よりも常に予防しておくことが大切です。

予防としては、植え付け前に石灰や有機たい肥を多用して、健全なアルカリ性の土を作ることと、株の風通しを良くして害虫の除去をしっかりすることです。

①有機たい肥や石灰でしっかりした土作り

②剪定で風通しの良い環境を作る

③害虫を駆除してウイルスの媒介を予防する

④オーソサイドやダコニールなどの消毒剤やアーリーセーフやカリグリーンのような自然由来の有効成分を持つ薬剤を使用して予防する。

うどん粉病

うどん粉病はウリ科の野菜などに多く発生するウイルス性の病気で、葉に白い斑点が出て放置しておくと葉が真っ白にうどん粉をまとったようになっていき、いずれ枯死してしまう怖い病気です。ひどいときは隣接する他の植物にも感染して被害を広げる場合があるので早めの対策が必要です。ウリ科の植物だけでなく多くの植物に発生する怖い病気です。

うどん粉病の対策

うどん粉病が毎年発生するような場合は発生前からの予防が大切です。うどん粉病になる前に消毒薬を散布しておくことが大切です。

予防にはアーリーセーフとカリグリーンが有効です。

灰色かび病

茎や葉が解けるように腐る病気で、進行が進むとやがて灰色のカビに覆われて枯死する病気です。高湿で風通しが悪い状態で発生し、病原菌はしおれた過花弁、害虫の食害の跡、チッソ過多により軟弱に育った組織から侵入することが多く、枯れた花をこまめに摘み取ったり殺菌剤を使う場合は、予防としてカリグリーンなどで消毒しておくのも有効です。

灰色かび病の対策

先ほども述べたように、風通しを良くして咲き終わった花弁はこまめに撤去することで環境は改善されます。発生した場合は枯れた部分は完全に取り除きましょう。予防にはカリグリーンの散布が有効です。

苗立枯病

幼い苗の頃に発生する病気で、発芽不良を起こす糸状菌による病気です。イネ科野菜に起こりやすい病気で、病原菌は土中に残り、冬越しして翌年に再び発生します。

苗立枯病の予防と対策

GFベンレート水和剤などで消毒してから種まきしたり、畑にGFベンレート水和剤を注入してください。

発芽させるときは、毎回新しい種まき用の培養土を使用しましょう。

パセリのコンパニオンプランツ

パセリと相性のいいコンパニオンプランツ

パセリと相性がいい野菜はたくさんあります。

トマト

トマトとの混植では、トマトの余計な水分を吸収してくれて、さらにトマトが日陰を作るのでパセリが良く育ちます。

アブラナ科全般の野菜

アオムシを遠ざける効果があるといわれています。

マメ科全般の野菜

カメムシを遠ざける効果があるとされています。

ネギ科全般の野菜

害虫のタネバエ類や玉ねぎバエを遠ざける効果があります。

混植に適さない野菜

ウリ科全般の野菜

根こぶ線虫を増植させるといわれています。

パセリの前作と後作に適している植物

パセリは連作障害が出にくい野菜で連作も十分できる野菜です。

パセリの前作や後作に適している野菜や特に適していない野菜はありませんが、パセリは半日陰を好む野菜で日照条件が他の野菜と違うので通常の輪作に入れることはあまりありません。

家庭菜園ではプランターやコンパニオンプランツとして栽培するのが良いと思います。

今日は最後までご覧いただいてありがとうございます。

この記事が面白い、または参考になるなどと思った方は、ブックマークやシェアなどしていただけると嬉しいです。またのご来訪心よりお待ちいたしております。